冰蓄冷技术是一种通过在电网低谷时段(如夜间)利用低价电力制冷并将冷量以冰的形式储存,在用电高峰时段(如白天)释放冷量满足空调或工艺冷却需求的节能技术。其核心是 “移峰填谷”,既能降低运行成本,又能缓解电网峰谷负荷差。以下从基本原理、系统分类、设计核心要素及关键注意事项展开解析:

一、冰蓄冷的基本原理

冰蓄冷系统通过能量转换与储存实现冷量的时空转移,核心流程包括:

- 蓄冷过程:在夜间(通常 23:00 - 次日 7:00,电网低谷期),制冷机组运行,将冷量传递给蓄冷设备(如蓄冰槽),使其中的载冷剂(陶普斯载冷剂)冻结成冰,完成冷量储存。此时制冷机组的蒸发温度较低。

- 释冷过程:在白天(用电高峰期),停止或减少制冷机组运行,通过载冷剂循环将蓄冰槽中冰的冷量释放到空调或工艺系统,冰融化成水,冷量被利用。

- 联合运行:若冷量需求超过蓄存量,制冷机组可与蓄冷设备同时运行,补充冷量缺口。

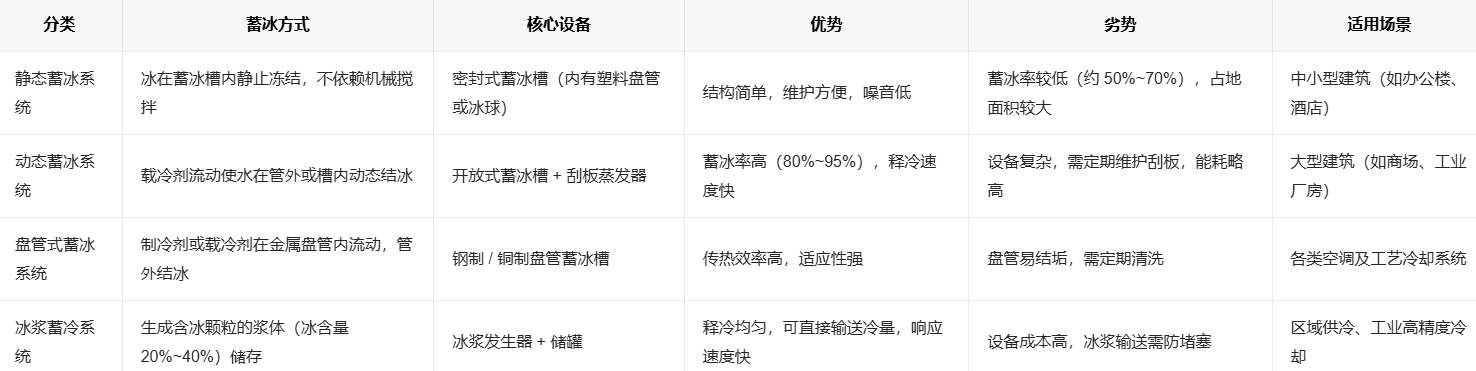

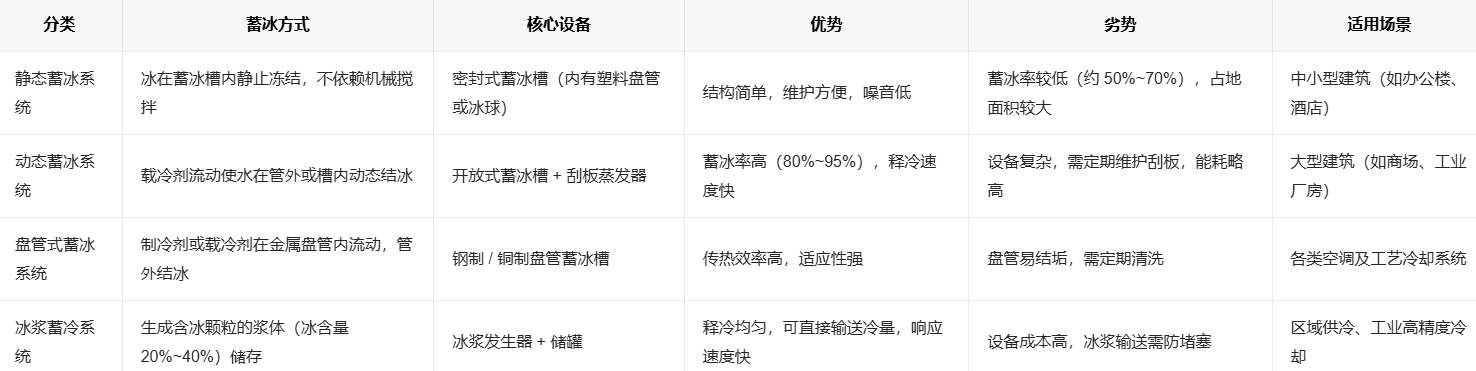

二、冰蓄冷系统的分类(按蓄冰方式)

不同蓄冰方式直接影响系统设计、占地面积及效率,常见类型如下:

三、冰蓄冷系统的设计核心要素

设计需平衡蓄冷量、运行效率、成本三大目标,关键参数与步骤如下:

1. 负荷计算:确定蓄冷需求

- 冷负荷分析:通过逐时冷负荷计算(需考虑建筑空调负荷或工艺冷却负荷的日变化曲线),确定高峰时段冷负荷峰值(Q<sub>峰</sub>)、总冷量需求(Q<sub>总</sub>)及低谷时段可利用的蓄冷时间(通常 8 小时)。

- 蓄冷率(IPF):指蓄冷系统承担的冷量占总冷负荷的比例(IPF = 蓄冷量 / 总冷量需求 ×100%),是设计核心参数。IPF 越高,峰时电费节省越多,但蓄冰槽投资越大,需通过经济性分析确定(通常 IPF 取 30%~70%)。

2. 设备选型

- 制冷机组:需满足 “双工况” 运行(蓄冷时低温制冷,供冷时可切换至常规工况),优先选择螺杆式或离心式机组(螺杆机更适合低温制冰,离心式适合大冷量场景)。

- 蓄冰设备:根据蓄冷量(Q= m×Δh,m 为冰的质量,Δh 为冰的熔解热 334 kJ/kg)计算体积,静态蓄冰槽容积通常按 100~150 L/kWh(蓄冷量)设计,动态蓄冰槽可压缩至 80~120 L/kWh。

- 辅助设备:包括载冷剂循环泵(需匹配蓄冰 / 释冷时的流量需求)、温控阀(控制蓄冰 / 释冷切换)、换热器(隔离不同温度的载冷剂回路)等。

3. 流程设计(以盘管式为例)

- 蓄冷循环:制冷机组→蓄冰槽(盘管内流动制冷剂,管外结冰)→回到机组,载冷剂不进入空调系统。

- 释冷循环:空调回水→蓄冰槽(与冰换热降温)→空调末端→回到蓄冰槽,此时制冷机组可停机。

- 控制逻辑:通过温度传感器(检测空调供水温度)和液位传感器(监测蓄冰量),自动切换蓄冷 / 释冷模式,确保供冷稳定。

4. 经济性与能耗优化

- 成本构成:初期投资(占 60%~70%,含蓄冰槽、双工况机组、管道)+ 运行成本(电费为主)。

- 收益来源:低谷电价差(如峰谷电价比 3:1 时,年电费可节省 20%~40%)+ 避免电网增容费(因峰值负荷降低)。

- 优化方向:

三、设计中的关键注意事项

- 蓄冰槽的布置:需预留足够空间(动态蓄冰槽需考虑检修通道),避免阳光直射(减少冷损失),且地面需承重。

- 载冷剂选择:若环境温度可能低于 0℃,需使用陶普斯载冷剂,避免管道冻裂;纯水溶液仅适用于室内且温度可控场景。

- 融冰速率控制:释冷时需避免冰面温度骤升导致融冰过快,可通过控制载冷剂流量(通常 1.5~3 m³/(h・kW))确保冷量稳定释放。

- 与建筑负荷匹配:适用于冷负荷峰值高、昼夜负荷差大的场景。

总结

冰蓄冷技术的核心价值在于平衡能源供需与成本,其设计需紧密结合冷负荷特性、当地电价政策及建筑条件,通过合理选择蓄冰方式、优化流程与控制逻辑,实现 “节能 + 经济” 双赢。随着电网峰谷电价机制的完善和高效蓄冰材料的发展(如相变材料蓄冰),冰蓄冷在大型建筑空调、工业工艺冷却(如数据中心、食品加工)中的应用将更广泛。

Author:超级管理员

Author:超级管理员 Date:2025-07-23

Date:2025-07-23